这是2020年9月14日拍摄的联合国总部外景。联合国成立于1945年,位于纽约的联合国总部1952年建成,目前联合国共有193个会员国。新华社记者王迎摄

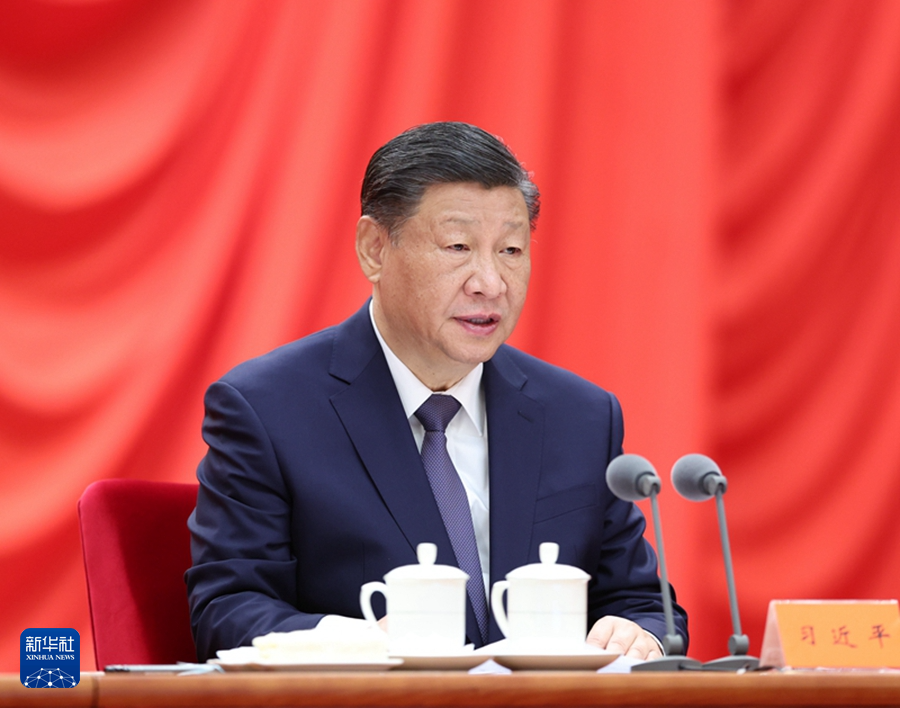

习近平主席在讲话中明确了倡议的核心理念,即奉行主权平等、遵守国际法治、践行多边主义、倡导以人为本、注重行动导向。这五大理念阐明了改革完善全球治理需要遵循的原则、方法和路径,为新形势下全球治理变革指明了前进方向。

全球治理倡议是继全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议之后,中国向世界贡献的又一重要公共产品。四大全球倡议各有侧重,并行不悖,分别从发展、安全、文明、治理四个维度,为动荡不安的世界注入稳定性和确定性,彰显了中国在国际事务中的担当作为。

点击链接阅读全文:新华时评丨破解全球治理赤字的中国方案——构建更加公正合理的全球治理体系①

坚持主权平等是首要前提

主权平等是国与国规范彼此关系最重要的准则,也是联合国及所有国际机构、组织共同遵循的首要原则。主权平等,核心在于各国无论大小、强弱、贫富,主权和尊严必须得到尊重,内政不容干涉,都有权自主选择社会制度和发展道路,都有权在全球治理进程中平等参与、平等决策、平等受益。然而,当今世界单边主义、保护主义甚嚣尘上,霸权主义、强权政治逆流涌动,少数国家凭借“胳膊粗”“拳头大”,企图垄断全球治理。全球治理倡议强调主权平等,直指当前全球治理体系的不平等状况,具有很强的针对性。

这是2025年4月23日在印度尼西亚万隆拍摄的亚非团结纪念碑。1955年4月18至24日,著名的第一次亚非会议在万隆举行,史称“万隆会议”。新华社记者徐钦摄

奉行主权平等,是推动国际关系民主化的必然要求。新兴市场国家和发展中国家群体性崛起,但在全球治理体系中的代表性和发言权不足,致使全球治理体系无法充分体现和反映大多数国家的利益和诉求。中方主张,这种历史的不公必须得到纠正,全球南方的声音应当得到更多倾听,各国的正当权益应当得到充分保护。

点击链接阅读全文:新华时评丨坚持主权平等是首要前提——构建更加公正合理的全球治理体系②

坚持国际法治是根本保障

国际法治是全球治理的根本保障。国际法和国际规则是共同的准绳,应该由各国共同书写、共同维护、共同执行,没有也不应该有例外。然而现实却令人警醒:一些国家鼓吹“基于规则的国际秩序”,实质是对国际法奉行“合则用、不合则弃”的态度,妄图将自身的“家法帮规”强加于国际社会。这一乱象加剧了国际社会对联合国“失效”、国际法“失灵”和多边主义“失能”的担忧。与此同时,气候变化、能源安全、网络安全等全球性挑战层出不穷,深海、极地、外空、人工智能等新兴领域更是规则法治缺位、风险累积。加强国际法治,完善全球治理的迫切性日渐凸显。

这是2025年5月30日在香港拍摄的国际调解院。5月30日,国际调解院公约签署仪式在香港举行。来自亚洲、非洲、拉美和欧洲85个国家和近20个国际组织的高级别代表约400人出席。新华社发(王申摄)

中国主张,联合国宪章宗旨和原则是公认的国际关系基本准则,必须毫不动摇加以维护。对于新兴领域,要在广泛共识的基础上制定国际规则。确保国际法和国际规则平等统一适用,不能搞双重标准,不能强加于人。要维护国际法的权威性和严肃性,大国尤其要带头做国际法治的倡导者和维护者。这一主张顺应绝大多数国家的共同期待,与联合国宪章宗旨和原则一脉相承,得到广泛认同。

点击链接阅读全文:新华时评丨坚持国际法治是根本保障——构建更加公正合理的全球治理体系③

坚持多边主义是基本路径

以往由少数国家主导的国际权力结构和随之产生的不公正不合理的国际秩序已不符合时代需要和国际社会期待。不断崛起的全球南方国家要求以平等的身份参与国际规则的制定,从根本上改变全球资源分配不公、话语权严重失衡的现状。坚持多边主义,就是要承认并尊重世界各国的平等权利,为更多国家特别是广大发展中国家提供参与全球治理的制度化平台,这是实现全球治理体系公正性与合理性的必要前提。

2024年2月28日,联合国环境大会多边环境协议日开幕会在肯尼亚内罗毕举行。在第六届联合国环境大会的相关活动上,联合国官员等多方呼吁各界践行多边主义,共同应对环境危机。新华社记者董江辉摄

坚持多边主义是新时代中国外交的鲜明旗帜和重要遵循。“世界上的问题错综复杂,解决问题的出路是维护和践行多边主义,推动构建人类命运共同体。”中国始终认为,现行国际体系和国际秩序的核心理念是多边主义。要坚持共商共建共享,全球事务由大家一起商量,治理体系由大家一起建设,治理成果由大家一起分享,不能搞单边主义。

点击链接阅读全文:新华时评丨坚持多边主义是基本路径——构建更加公正合理的全球治理体系④

坚持以人为本是价值取向

济大事者,必以人为本。各国人民是全球治理的根本参与者和受益者。只有以人民的获得为目标,不断为民众提供信心和稳定预期,全球治理体系才能得到广泛支持并有效运作。要通过改革完善全球治理,以促进共同发展为各国人民带来更大获得感、以更好应对人类社会面临的共同挑战为各国人民带来更大安全感、以更好促进不同国家和群体共同利益为各国人民带来更大幸福感。

2024年4月3日,在位于苏里南萨拉马卡区的中国援苏里南农业技术合作中心,农业专家在大棚讲解秧苗移栽技术。中国援苏里南农业技术合作中心技术援助项目于2022年启动。新华社记者李梦馨摄

中国始终是“以人为本”理念的坚定践行者。中国不仅倡导“以人为本”,更将其贯穿于治国理政与国际合作的方方面面。在国内,中国坚持以人民为中心的发展思想,“以人民之心为心”,不断增强百姓的获得感、幸福感、安全感;在全球,中国“以天下之利为利”,主张将发展置于全球宏观政策框架的突出位置,从推动建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界,到共建“一带一路”帮助沿线民众改善民生、创造就业的具体实践,无不体现出中国政策紧扣人的需求、尊严与发展。这正是“以人为本”在全球发展合作中的具体实践。

点击链接阅读全文:新华时评丨坚持以人为本是价值取向——构建更加公正合理的全球治理体系⑤

坚持行动导向是重要原则

行动导向是全球治理的重要原则。全球治理的活力源于实践,关键重在行动,根本要看成效。全球治理是否管用,关键在于能否解决实际问题。全球治理各项议程紧密联系,需要加强统筹协调、系统谋划、整体推进。要标本兼治,寻找可持续解决方案。既要立足当前的紧迫性问题,也要着眼今后的长期性挑战。发达国家要切实履行责任,提供更多资源和公共产品。发展中国家也要联合自强,作出力所能及的贡献。

2025年5月31日,在蒙内铁路内罗毕站,机车驾驶员蒋立平(右)和博尔在即将开往蒙巴萨的E2次列车上挥手致意。由中国路桥承建的蒙巴萨-内罗毕标轨铁路(蒙内铁路)全长约480公里,2017年5月31日正式开通运营。新华社记者杨光摄

中国是完善全球治理的行动派。倡议高质量共建“一带一路”,推动设立亚投行、丝路基金、新开发银行,搭建深受欢迎的开放合作平台;提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、全球治理倡议,推动构建人类命运共同体;探索并践行中国特色热点问题解决之道,在乌克兰危机、巴以冲突等热点问题上秉持客观公正、推动政治解决,推动构建安危与共、求同存异、对话协商的亚洲安全模式,促成沙特和伊朗历史性和解,为柬泰和平解决边境争端发挥建设性作用;会同32个国家建立国际调解院,为高效和平解决国际争端提供新选择新途径;提出《全球人工智能治理倡议》,倡议成立世界人工智能合作组织,确保人工智能向善、造福全人类……作为联合国安理会常任理事国和世界上最大的发展中国家,中国始终为推动构建更加公正合理的全球治理体系贡献力量。

点击链接阅读全文:新华时评丨坚持行动导向是重要原则——构建更加公正合理的全球治理体系⑥

策划:李忠发、韩墨

统筹:叶书宏、王丰丰

记者:谢彬彬、朱婉君、许苏培、李蓉、樊宇、董越

海报:鲁豫

新华社国际部制作